Cette image montre un groupe de quatre soldats suisses d’infanterie en position de tir dans un « fossé de tirailleurs », sous les ordres d’un officier muni de jumelles et d’un sabre à la ceinture. Bien que la photo soit posée, on la considère, à l’époque, comme la réalité de la mobilisation. Cette mise en scène a vocation à montrer l’ardeur des troupes dans la défense des frontières. L’angle de vue permet de découvrir l’uniforme militaire et l’équipement des soldats. Au début de la guerre, les fantassins portent un pantalon en drap sombre dit « foncé mêlé », une tunique bleue, un couvre-chef noir (shako d’ordonnance 1898) surmonté d’un pompon en couleur. Bien que l’importance du camouflage fût démontrée avant la guerre, la Suisse ne parvient pas à équiper ses soldats d’uniformes plus discrets à temps. Le renouvellement des tenues se fait donc par étapes. Il n’est pas rare de voir des uniformes disparates au sein de mêmes compagnies.

Avant que le Conseil fédéral ne décide d’introduire le nouvel uniforme gris-vert en octobre 1915, les soldats portent un long manteau (sarrau gris) en guise de par-dessus. En même temps, un nouveau paquetage remplace progressivement le havresac modèle 1898, avec l’introduction de la marmite individuelle, qui rend le soldat isolé plus indépendant. Quant aux souliers militaires et au linge personnel, chaque soldat est tenu de se les procurer lui-même. Ultime amélioration de l’équipement de base du soldat suisse, le casque en acier, n’apparaît qu’en janvier 1918, à cause des problèmes liés à l’importation des tôles d’acier. A côté de la poudre (désormais sans fumée) et des balles (devenues pointues), l’arme individuelle connaît aussi une importante évolution à la veille de la guerre. Les dernières améliorations apportées au Schmidt-Rubin en 1911 lui permettent de viser jusqu’à 2000 mètres.

Avant que le Conseil fédéral ne décide d’introduire le nouvel uniforme gris-vert en octobre 1915, les soldats portent un long manteau (sarrau gris) en guise de par-dessus. En même temps, un nouveau paquetage remplace progressivement le havresac modèle 1898, avec l’introduction de la marmite individuelle, qui rend le soldat isolé plus indépendant. Quant aux souliers militaires et au linge personnel, chaque soldat est tenu de se les procurer lui-même. Ultime amélioration de l’équipement de base du soldat suisse, le casque en acier, n’apparaît qu’en janvier 1918, à cause des problèmes liés à l’importation des tôles d’acier. A côté de la poudre (désormais sans fumée) et des balles (devenues pointues), l’arme individuelle connaît aussi une importante évolution à la veille de la guerre. Les dernières améliorations apportées au Schmidt-Rubin en 1911 lui permettent de viser jusqu’à 2000 mètres.

Site internet: Fondation matériel historique de l'armée suisse

Site internet: Les amis du Kilomètre Zéro

Site internet: Le sentier du Kilomètre 0 : Pfetterhouse-Moos-Bonfol

KRUK Alfred, «Die Schweizer Infanterieausrüstung Ordonnanz 1898», in Der Tanzbödeler, 59/1998, pp. 2-12.

Site internet: Les amis du Kilomètre Zéro

Site internet: Le sentier du Kilomètre 0 : Pfetterhouse-Moos-Bonfol

KRUK Alfred, «Die Schweizer Infanterieausrüstung Ordonnanz 1898», in Der Tanzbödeler, 59/1998, pp. 2-12.

KRUK Alfred, «Die Einführung tragbarer Werkzeuge für Infanterie in der Schweizer Armee 1880, insbesondere des Linnemannschen Spatens», in Der Tanzbödeler, 62/1998, pp. 12-17.

SCHALLER Claude-Henri, «Le largin au kilomètre ''0'' du front Ouest (1914-1918)», in : DE WECK Hervé (sld.), Des deux côtés de la frontière : le Jura bernois, les régions françaises avoisinantes pendant le Première Guerre mondiale, Porrentruy, Société jurassienne des officiers, 2012, pp. 177-187.

1

Le premier Noël aux frontières est sans doute une épreuve douloureuse pour des soldats qui s’imaginaient une guerre courte et espéraient passer les fêtes de Noël en famille. Cette carte stylisée représente la rêverie sentimentale d’une sentinelle patrouillant à la frontière. Séparé des siens, un soldat suisse plongé dans un paysage nocturne et dématérialisé pense à son foyer. Posté devant une borne symbolisant la frontière suisse, il aperçoit, dans la clarté céleste, une représentation nimbée de sa femme et de son enfant devant un sapin de Noël illuminé. Une vision à la fois mélancolique et sécurisante.

Par le truchement de la carte postale, la distance s’efface, les absents sont rendus présents. En l’occurrence, le motif affectif porte en soi le message que l’expéditeur souhaite transmettre aux siens: leur faire savoir qu’il pense à eux.

Par le truchement de la carte postale, la distance s’efface, les absents sont rendus présents. En l’occurrence, le motif affectif porte en soi le message que l’expéditeur souhaite transmettre aux siens: leur faire savoir qu’il pense à eux.

La sentinelle gardant fidèlement la frontière est devenue la représentation par excellence du soldat suisse durant la Grande Guerre. Elle s’insère dans la longue tradition nationale du fantassin médiéval et du mercenaire confédéré qui ont bâti leur renommée sur les champs de bataille européens. Dans sa série de cartes postales historiques « Le soldat suisse à travers les âges », le peintre neuchâtelois Edouard Elzingre contribue à la propagation de ce mythe en nous livrant sa vision de la sentinelle à travers l’histoire : 1798 - Neuenegg, 1871 - Aux Verrières, 1914 - Prestation du serment, 1917 - Occupation des frontières. Comme lui, les illustrateurs suisses de la Grande Guerre se sont emparés de cette figure iconographique pour la décliner à l’infini. Généralement positionnée au sommet d’une montagne ou à proximité d’une borne-frontière, la sentinelle est presque toujours représentée avec la baïonnette au canon, signe de sa détermination.

Devenue un symbole de l’indépendance helvétique, la sentinelle trouve sa place dans la mémoire collective de l’après-guerre sous la forme d’une monumentale statue en granit érigée au col des Rangiers. L’ouvrage de L’Eplattenier est inauguré en présence du général Wille en 1924 et devient un lieu de mémoire dans l’entre-deux-guerres. De par sa rigidité et son aspect prussien, la Sentinelle des Rangiers est surnommée « Fritz » par la population francophone de la région qui ressent un certain malaise à son encontre, d’autant plus qu’elle est tournée en direction de la France… Mais c’est avec l’émergence de la question jurassienne, que le Fritz subit le courroux des milieux séparatistes qui voient en lui le symbole de la Berne fédérale, centralisatrice et militariste. Vandalisé en 1964, il est arraché une première fois de son socle en 1984 avant d’être définitivement détruit cinq ans plus tard. Sa tête ayant été dérobée, elle est finalement fracassée publiquement en 2004 par le Groupe Bélier, lors des festivités commémorant les 25 ans du canton du Jura.

Devenue un symbole de l’indépendance helvétique, la sentinelle trouve sa place dans la mémoire collective de l’après-guerre sous la forme d’une monumentale statue en granit érigée au col des Rangiers. L’ouvrage de L’Eplattenier est inauguré en présence du général Wille en 1924 et devient un lieu de mémoire dans l’entre-deux-guerres. De par sa rigidité et son aspect prussien, la Sentinelle des Rangiers est surnommée « Fritz » par la population francophone de la région qui ressent un certain malaise à son encontre, d’autant plus qu’elle est tournée en direction de la France… Mais c’est avec l’émergence de la question jurassienne, que le Fritz subit le courroux des milieux séparatistes qui voient en lui le symbole de la Berne fédérale, centralisatrice et militariste. Vandalisé en 1964, il est arraché une première fois de son socle en 1984 avant d’être définitivement détruit cinq ans plus tard. Sa tête ayant été dérobée, elle est finalement fracassée publiquement en 2004 par le Groupe Bélier, lors des festivités commémorant les 25 ans du canton du Jura.

Carte postale: dessin d'une sentinelle, (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

Carte postale: Monument National des Rangiers. La sentinelle (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

DE WECK Hervé, L'armée suisse au temps de grand-papa, Genève, Editions Slatkine, 1995.

GUISAN Henri, «Allocution» (prononcée devant le Monument national des Rangiers, le 14 août 1927), in Journal militaire suisse, 11/1927, pp. 433-437.

KAENEL Philippe, VALLOTTON François, Les images en guerre (1914-1945), Lausanne, Ed. Antipodes, 2008.

PRONGUE Dominique, «Rangiers, Les» in: Dictionnaire historique de la Suisse.

WICKI Otto (et al.) Oh wä ich doch ein Schweizer. Das Soldatenleben im Ersten Weltkrieg, Schüpfheim, Druckerei Schüpfheim, 2009.

Carte postale: Monument National des Rangiers. La sentinelle (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

DE WECK Hervé, L'armée suisse au temps de grand-papa, Genève, Editions Slatkine, 1995.

GUISAN Henri, «Allocution» (prononcée devant le Monument national des Rangiers, le 14 août 1927), in Journal militaire suisse, 11/1927, pp. 433-437.

KAENEL Philippe, VALLOTTON François, Les images en guerre (1914-1945), Lausanne, Ed. Antipodes, 2008.

PRONGUE Dominique, «Rangiers, Les» in: Dictionnaire historique de la Suisse.

WICKI Otto (et al.) Oh wä ich doch ein Schweizer. Das Soldatenleben im Ersten Weltkrieg, Schüpfheim, Druckerei Schüpfheim, 2009.

2

Intitulée «Lessive de guerre Berne 1915», cette image montre un groupe d’une douzaine de femmes triant et pliant du linge dans un grand salon de style bourgeois. Le linge de corps s’empile sur les tables tandis que les paires de chaussettes s’entassent dans de grandes corbeilles en osier. Assise au premier plan, une dame tenant une liste dicte les instructions à ses collaboratrices.

Ce comité, fondé à Berne en 1914 par Emma Müller-Vogt, l’épouse du Conseiller fédéral Eduard Müller, prend en charge le lavage et le raccommodage des habits personnels des soldats suisses dans le besoin, vivant seul ou avec peu de moyens. Ce comité est bientôt suivi par d'autres à Bâle, Lausanne, Zürich, St-Gall puis Neuchâtel. Ces dames, la plupart membres d’associations féminines d’utilité publique, se mettent bénévolement au service de l’armée suisse.

A travers leur dévouement, elles ont conscience d’accomplir un devoir éminemment patriotique. En effet, au-delà de l’aide strictement matérielle, les « Lessives de guerre » symbolisent l’union nationale pour la défense du pays en liant le travail féminin aux impératifs militaires. Ces œuvres sont financées par des dons privés ou par des collectes publiques lors de manifestations. Entre décembre 1914 et novembre 1919. la Kriegswäscherei de Berne a lavé 607’000 vêtements, celles de Lausanne 271’479. Devant un tel succès, ce service féminin pour les lessives des soldats est reconduit lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Ce comité, fondé à Berne en 1914 par Emma Müller-Vogt, l’épouse du Conseiller fédéral Eduard Müller, prend en charge le lavage et le raccommodage des habits personnels des soldats suisses dans le besoin, vivant seul ou avec peu de moyens. Ce comité est bientôt suivi par d'autres à Bâle, Lausanne, Zürich, St-Gall puis Neuchâtel. Ces dames, la plupart membres d’associations féminines d’utilité publique, se mettent bénévolement au service de l’armée suisse.

A travers leur dévouement, elles ont conscience d’accomplir un devoir éminemment patriotique. En effet, au-delà de l’aide strictement matérielle, les « Lessives de guerre » symbolisent l’union nationale pour la défense du pays en liant le travail féminin aux impératifs militaires. Ces œuvres sont financées par des dons privés ou par des collectes publiques lors de manifestations. Entre décembre 1914 et novembre 1919. la Kriegswäscherei de Berne a lavé 607’000 vêtements, celles de Lausanne 271’479. Devant un tel succès, ce service féminin pour les lessives des soldats est reconduit lors de la Deuxième Guerre mondiale.

En l’absence des hommes, mobilisés dès le 1er août 1914, les femmes doivent les remplacer dans les travaux quotidiens auxquels elles ne sont pas habituées. Pour cela, elles peuvent compter sur un important réseau d’entraide organisé par les associations féminines en plein essor : les Zentralen Frauenhilfen dans les villes alémaniques ainsi que les Unions des Femmes de Lausanne et Genève en Romandie. On y organise la répartition du travail à domicile ainsi que la distribution de vêtements et de nourriture. Ces bureaux d’entraide proposent aussi des cours du soir d’économie familiale ou fournissent, par exemple, des conseils pour la gestion des affaires agricoles. Parallèlement au développement de ces associations féminines, dites progressistes, qui aspirent à la reconnaissance de droits politiques des femmes, on trouve des associations féminines conservatrices qui défendent le maintien des rôles et des valeurs familiales traditionnelles. Ces dernières soutiennent notamment l’engagement patriotique des femmes auprès de l’armée. Les Lessives du soldat, comme le Don national des femmes suisses ou encore les Foyers du Soldat créés par Else Spiller, sont les œuvres les plus représentatives de ce mouvement.

Archives communales vaudoises, Lausanne, P 160 Lessive du soldat; Documents concernant la création et le 75e anniversaire de la Lessive du soldat: coupures de presse, rapports, exposés, photographies.

JORIS Elisabeth, «Lessive de guerre», in Dictionnaire historique de la Suisse.

GOSTELI Marthe (Hrsg.), Vergessene Geschichte, illustrierte Chronik der Frauenbewegung : 1914-1963, Bern, Stämpfli, 2002.

MERZ Julie, « Die Schweizerfrauen und der Krieg », in : Annuaire féminin suisse, Bern, A. Francke, 1915.

MESMER Beatrix, «Pflichten erfüllen heisst Rechte begründen», in: Revue suisse d'histoire, 46/1996.

- Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht: die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971, Zürich, Chronos, 2007, pp. 25-70.

PAYOT Marie, Rapport de la lessive de guerre de Lausanne 1914-1919, Lausanne, Impr. La Concorde, 1920.

STÜSSI-LAUTERBURG Jürg, Helvetias Töchter, Frauen in der Schweizer Militärgeschichte von der Entstehung der Eidgenossenschaft bis zur Gründung des Frauenhilfsdienstes (1291-1939) Frauenfeld, Huber, 1989.

WEITZEL Andrée, «La participation de la femme à la défense», in Revue économique et sociale: bulletin de la Société d'Etudes Economiques et Sociales, 37/1979, pp. 221-230.

JORIS Elisabeth, «Lessive de guerre», in Dictionnaire historique de la Suisse.

GOSTELI Marthe (Hrsg.), Vergessene Geschichte, illustrierte Chronik der Frauenbewegung : 1914-1963, Bern, Stämpfli, 2002.

MERZ Julie, « Die Schweizerfrauen und der Krieg », in : Annuaire féminin suisse, Bern, A. Francke, 1915.

MESMER Beatrix, «Pflichten erfüllen heisst Rechte begründen», in: Revue suisse d'histoire, 46/1996.

- Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht: die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971, Zürich, Chronos, 2007, pp. 25-70.

PAYOT Marie, Rapport de la lessive de guerre de Lausanne 1914-1919, Lausanne, Impr. La Concorde, 1920.

STÜSSI-LAUTERBURG Jürg, Helvetias Töchter, Frauen in der Schweizer Militärgeschichte von der Entstehung der Eidgenossenschaft bis zur Gründung des Frauenhilfsdienstes (1291-1939) Frauenfeld, Huber, 1989.

WEITZEL Andrée, «La participation de la femme à la défense», in Revue économique et sociale: bulletin de la Société d'Etudes Economiques et Sociales, 37/1979, pp. 221-230.

3

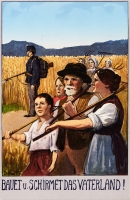

Cette carte postale existe aussi en version française : « Cultivez et défendez la terre natale ! ». Fidèle au titre, le dessin de Dora Hauth-Trachsler place l’activité agricole au premier plan, la défense militaire au second. Le soldat suisse, habituellement mis en exergue, se fait presque oublier derrière une famille de travailleurs agricoles, tandis qu’un champ de blé mûr fait office de paysage.

A l’heure de la mobilisation générale, nombreux sont les hommes à devoir abandonner précipitamment leur domaine en pleine saison des moissons pour revêtir l’uniforme militaire. Le soldat représenté sur la carte évoque l’absence du chef de famille, appelé à remplir son devoir militaire. Pour le remplacer dans les travaux agricoles, tous les membres de la maisonnée (femme, enfants, grands-parents et servantes) sont mobilisés, manches retroussées et outils sur l’épaule. Les râteaux, les fourches et les fléaux deviennent alors les armes des non-mobilisés. Le message est sans ambiguïté. Les travaux des champs, qui symbolisent l’activité de production alimentaire, participent autant à l’effort patriotique que la défense armée du pays.

A l’heure de la mobilisation générale, nombreux sont les hommes à devoir abandonner précipitamment leur domaine en pleine saison des moissons pour revêtir l’uniforme militaire. Le soldat représenté sur la carte évoque l’absence du chef de famille, appelé à remplir son devoir militaire. Pour le remplacer dans les travaux agricoles, tous les membres de la maisonnée (femme, enfants, grands-parents et servantes) sont mobilisés, manches retroussées et outils sur l’épaule. Les râteaux, les fourches et les fléaux deviennent alors les armes des non-mobilisés. Le message est sans ambiguïté. Les travaux des champs, qui symbolisent l’activité de production alimentaire, participent autant à l’effort patriotique que la défense armée du pays.

A la fin du 19ème siècle, la production agricole suisse s’était adaptée à la demande du marché international. Les exportations de lait et de fromage étaient devenues très importantes. Dès lors, pour répondre à cette demande, la Suisse comptait sur l’importation d’importantes quantités de fourrage et de céréales pour nourrir son bétail. Mais la Grande Guerre brise l’équilibre du commerce international. Si la Suisse peut continuer à exporter ses produits laitiers, elle connaît d’énormes difficultés pour se ravitailler en céréales. S’ajoute à cela un renchérissement des prix lié aux mauvaises récoltes de 1916 et 1917.

En réaction, les acteurs publics et privés prennent des mesures pour accroître la production agricole. Dans sa circulaire du 16 février 1917, la Confédération exhorte les cantons à prendre toutes les mesures nécessaires pour intensifier la production agricole, recommande l’exploitation des moindres parcelles cultivables, quitte à recourir à du terrain privé : « il ne faudra rien négliger pour mettre à la disposition des familles, à un prix modique, du terrain cultivable et prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’exploitation rationnelle de ce terrain. […] Dans ce but, les gouvernements cantonaux ont la compétence de faire appel à l’aide de toutes les personnes aptes, habitant la région et de requérir les outils aratoires, machines agricoles et attelages nécessaires. […] Dans certains cas, il sera également indiqué de confier certains travaux agricoles aux écoles ; les vacances scolaires seront fixées en tenant spécialement compte des travaux agricoles et, si cela est nécessaire, elles seront prolongés ».

On insiste notamment sur le développement de la culture des pommes de terre et sur la constitution de comités agricoles locaux dans toutes les communes. L’Union suisse des sociétés de consommation (l’organisation faîtière des coopératives de consommation) ouvre une division « agriculture » au sein de son siège à Bâle. A partir de 1917, elle encourage les citoyens suisses à devenir producteurs, et fonde en octobre 1918 la Société Coopérative Suisse pour la Culture Maraichère. D’autres part, les secteurs de l’industrie contribuent aussi à l’accroissement des surfaces cultivables en Suisse, par le biais de l’Association suisse Industrie Agriculture fondée en été 1918. Cet ensemble de mesures préfigure-t-il le Plan Wahlen qui sera instauré pendant la Deuxième Guerre mondiale?

En réaction, les acteurs publics et privés prennent des mesures pour accroître la production agricole. Dans sa circulaire du 16 février 1917, la Confédération exhorte les cantons à prendre toutes les mesures nécessaires pour intensifier la production agricole, recommande l’exploitation des moindres parcelles cultivables, quitte à recourir à du terrain privé : « il ne faudra rien négliger pour mettre à la disposition des familles, à un prix modique, du terrain cultivable et prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’exploitation rationnelle de ce terrain. […] Dans ce but, les gouvernements cantonaux ont la compétence de faire appel à l’aide de toutes les personnes aptes, habitant la région et de requérir les outils aratoires, machines agricoles et attelages nécessaires. […] Dans certains cas, il sera également indiqué de confier certains travaux agricoles aux écoles ; les vacances scolaires seront fixées en tenant spécialement compte des travaux agricoles et, si cela est nécessaire, elles seront prolongés ».

On insiste notamment sur le développement de la culture des pommes de terre et sur la constitution de comités agricoles locaux dans toutes les communes. L’Union suisse des sociétés de consommation (l’organisation faîtière des coopératives de consommation) ouvre une division « agriculture » au sein de son siège à Bâle. A partir de 1917, elle encourage les citoyens suisses à devenir producteurs, et fonde en octobre 1918 la Société Coopérative Suisse pour la Culture Maraichère. D’autres part, les secteurs de l’industrie contribuent aussi à l’accroissement des surfaces cultivables en Suisse, par le biais de l’Association suisse Industrie Agriculture fondée en été 1918. Cet ensemble de mesures préfigure-t-il le Plan Wahlen qui sera instauré pendant la Deuxième Guerre mondiale?

Carte postale: Don national suisse pour nos soldats et leurs familles

Carte postale: Dessin d'Helvetia protégeant les moissons

BRUGGER Hans, Agrarpolitik des Bundes seit 1914, Frauenfeld, 1992.

GROSS Paul, «Le ravitaillement de la Suisse», in Revue d’Economie politique, 1917, pp. 347-361.

MERZ Julie, « Die Schweizerfrauen und der Krieg », in : Jahrbuch der Schweizerfrauen 1. Jahrgang, Bern, A. Francke, 1915.

MOSER Peter, Agrarpolitik als Ernährungspolitik. Am Konsum orientiert, über die Produktion thematisiert: die schweizerische Agrarpolitik von 1914/1918 bis 1960,

2005. (Archives de l'histoire rural)

WICKI Otto (et al.) Oh wär ich doch ein Schweizer. Das Soldatenleben im Ersten Weltkrieg, Schüpfheim, Druckerei Schüpfheim, 2009.

TANNER Albert, HEAD-KÖNIG Anne-Lise (sld.), Die Bauern in der Geschichte der Schweiz / Les paysans dans l'histoire de la Suisse, Zürich, 1992.

Carte postale: Dessin d'Helvetia protégeant les moissons

BRUGGER Hans, Agrarpolitik des Bundes seit 1914, Frauenfeld, 1992.

GROSS Paul, «Le ravitaillement de la Suisse», in Revue d’Economie politique, 1917, pp. 347-361.

MERZ Julie, « Die Schweizerfrauen und der Krieg », in : Jahrbuch der Schweizerfrauen 1. Jahrgang, Bern, A. Francke, 1915.

MOSER Peter, Agrarpolitik als Ernährungspolitik. Am Konsum orientiert, über die Produktion thematisiert: die schweizerische Agrarpolitik von 1914/1918 bis 1960,

2005. (Archives de l'histoire rural)

WICKI Otto (et al.) Oh wär ich doch ein Schweizer. Das Soldatenleben im Ersten Weltkrieg, Schüpfheim, Druckerei Schüpfheim, 2009.

4

« Ein Friedensidyll », à traduire par un « havre de paix », souligne le message que veut faire passer la carte postale. Dans une période où, sous l’effet de propagandes exacerbées, la quasi totalité des images de l’ennemi se présentent sous une forme violente, calomnieuse ou dégradante, cette photo a de quoi surprendre. Comment imaginer qu’il existe un endroit en Europe où des soldats ennemis puissent se côtoyer de manière aussi pacifique. Aussi étonnante que détonante, cette photo marque la singularité du cas de la Suisse dans le conflit.

En réalité, il était plutôt rare que des internés ennemis puissent se rencontrer en Suisse. Chaque nationalité avait un secteur bien délimité : les internés de l’Entente séjournaient dans les localités de Suisse romande et de l’Oberland bernois, tandis que ceux appartenant aux Puissances Centrales résidaient dans la partie alémanique du pays. Lucerne représente l’une des rares exceptions en raison de la présence de l’A.S.A., l’hôpital pour internés où sont soignés les patients de toutes nationalités.

Comme souvent, par le truchement de la mise en scène, le message véhiculé par la photographie dépasse les réalités vécues et nous offre une vision des choses très édulcorée.

En réalité, il était plutôt rare que des internés ennemis puissent se rencontrer en Suisse. Chaque nationalité avait un secteur bien délimité : les internés de l’Entente séjournaient dans les localités de Suisse romande et de l’Oberland bernois, tandis que ceux appartenant aux Puissances Centrales résidaient dans la partie alémanique du pays. Lucerne représente l’une des rares exceptions en raison de la présence de l’A.S.A., l’hôpital pour internés où sont soignés les patients de toutes nationalités.

Comme souvent, par le truchement de la mise en scène, le message véhiculé par la photographie dépasse les réalités vécues et nous offre une vision des choses très édulcorée.

Avec l’arrivée en Suisse de milliers d’internés allemands, français, anglais et belges, les bureaux de poste civils ont été passablement perturbés par les innombrables correspondances internationales. Le service postal des internés fut donc confié à la poste de campagne militaire. Dans chaque lieu d’internement, un soldat est nommé ordonnance postale. Il a pour mission d’aller chercher le courrier au bureau de poste et de le distribuer à ses camarades.

Le service postal pour internés fait preuve d’une remarquable organisation : arrivé sur son lieu d’internement, chaque interné reçoit une carte postale pré-imprimée. Il n’a qu’à la remplir pour indiquer à sa famille son nouveau lieu de résidence. Des œuvres privées, telle que la Commission Romande des Internés, mettent à disposition des internés papiers à lettre, cartes et enveloppes. Jusqu’en octobre 1916, les internés bénéficient de la franchise de port en Suisse et à l’étranger pour tous les types de courriers et les paquets jusqu’à 5 kilos. Cette liberté provoque des abus et des perturbations, certains internés envoyant plus de 50 cartes postales par jour. On impose alors une limite mensuelle au nombre d’envois. Les communications postales des internés belges et français à destination des régions occupées sont soumises à de nombreuses prescriptions allemandes et subissent une censure particulièrement stricte dans les offices de Constance.

Les libertés et les facilités de correspondance accordées aux internés en Suisse permettent une large diffusion à l’étranger de cartes postales suisses. Illustrées, mises en scène et commentées, celles-ci deviennent alors de véritables instruments de propagande à l’étranger, relayant l’image d’une Suisse « idyllique », au-dessus de tout soupçon, à l’instar de cette carte postale.

Le service postal pour internés fait preuve d’une remarquable organisation : arrivé sur son lieu d’internement, chaque interné reçoit une carte postale pré-imprimée. Il n’a qu’à la remplir pour indiquer à sa famille son nouveau lieu de résidence. Des œuvres privées, telle que la Commission Romande des Internés, mettent à disposition des internés papiers à lettre, cartes et enveloppes. Jusqu’en octobre 1916, les internés bénéficient de la franchise de port en Suisse et à l’étranger pour tous les types de courriers et les paquets jusqu’à 5 kilos. Cette liberté provoque des abus et des perturbations, certains internés envoyant plus de 50 cartes postales par jour. On impose alors une limite mensuelle au nombre d’envois. Les communications postales des internés belges et français à destination des régions occupées sont soumises à de nombreuses prescriptions allemandes et subissent une censure particulièrement stricte dans les offices de Constance.

Les libertés et les facilités de correspondance accordées aux internés en Suisse permettent une large diffusion à l’étranger de cartes postales suisses. Illustrées, mises en scène et commentées, celles-ci deviennent alors de véritables instruments de propagande à l’étranger, relayant l’image d’une Suisse « idyllique », au-dessus de tout soupçon, à l’instar de cette carte postale.

Archives historiques et bibliothèque des PTT, Berne.

« La Poste suisse et les prisonniers de guerre », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 3/1919, pp. 309-313.

FAVRE Edouard, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Berne, 1916-1919.

REICHEN Albert, « Die Kriegsgefangenenpost » in Der Samariterdienst der Schweiz im Weltkrieg, Zürich, 1916.

« La Poste suisse et les prisonniers de guerre », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 3/1919, pp. 309-313.

FAVRE Edouard, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Berne, 1916-1919.

REICHEN Albert, « Die Kriegsgefangenenpost » in Der Samariterdienst der Schweiz im Weltkrieg, Zürich, 1916.

5

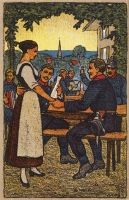

Cette carte postale réalisée par Carl Moos fait partie de la collection « Occupation des frontières 1914/15 ». Au verso, le titre « Après l’appel principal » souligne le côté humoristique du dessin qui met en scène un groupe de soldats suisses se divertissant sur la terrasse d’un bistrot dans une ambiance joyeuse. Deux soldats accostent une sommelière en brandissant un pichet de vin vide, un troisième joue de l’accordéon pendant que d’autres font une partie de cartes. Nous retrouvons ici les lieux communs associés à la détente et au repos des militaires : la boisson, la musique, les chansons, les jeux de cartes et la compagnie féminine. Relevons les gestes de familiarité des deux soldats au premier plan qui prennent la serveuse par la main et par la taille. Ces détails évocateurs illustrent de façon innocente les liens d’affectivité et les amourettes entre les soldats mobilisés aux frontières et les jeunes femmes fréquentant les auberges.

Dans la même série, l’artiste zurichois dépeint à sa manière d’autres aspects de la vie quotidienne des soldats suisses comme Le réveil, Les travaux de rétablissement, La retraite... De manière plus goguenarde, la carte intitulée « Le boulot » montre un groupe de soldats à l'heure du repas.

En marge des représentations classiques, largement répandues, mettant à l’honneur les valeurs patriotiques de l’armée suisse, nous trouvons donc plusieurs séries de cartes postales comme celle-ci, reflétant des aspects plus cocasses ou décalés du quotidien des mobilisés. Il n’est pas rare de trouver des cartes postales de soldats s’octroyant une sieste, jouant aux cartes ou faisant la lessive.

Dans la même série, l’artiste zurichois dépeint à sa manière d’autres aspects de la vie quotidienne des soldats suisses comme Le réveil, Les travaux de rétablissement, La retraite... De manière plus goguenarde, la carte intitulée « Le boulot » montre un groupe de soldats à l'heure du repas.

En marge des représentations classiques, largement répandues, mettant à l’honneur les valeurs patriotiques de l’armée suisse, nous trouvons donc plusieurs séries de cartes postales comme celle-ci, reflétant des aspects plus cocasses ou décalés du quotidien des mobilisés. Il n’est pas rare de trouver des cartes postales de soldats s’octroyant une sieste, jouant aux cartes ou faisant la lessive.

La représentation d’une jeune sommelière au contact de militaires n’est pas sans rappeler une certaine Gilberte de Courgenay… Fille cadette du tenancier de l’Hôtel de la Gare de Courgenay, Gilberte Montavon est entrée dans la mémoire de la mobilisation de 1914-1918 au point de devenir une véritable icône nationale. Travaillant dans l’auberge familiale, la jeune Gilberte a tout juste 18 ans en 1914. Elle acquiert une grande popularité dans les rangs des militaires suisses stationnés en Ajoie. Si la fraicheur de sa jeunesse et sa beauté séduisent les mobilisés, c’est surtout par ses qualités de cœur et d’esprit, dit-on, que la jeune femme se distingue des autres. Comme elle a séjourné en Suisse allemande, elle a l’avantage de bien se faire comprendre auprès des soldats germanophones, nombreux à fréquenter l’établissement.

Eloignés de leur famille pendant de longues semaines, certains trouvent à Courgenay, auprès de Gilberte, l’empathie, la chaleur et le réconfort dont ils ont besoin. On dit que Gilberte dactylographie parfois leurs lettres. Les mobilisés l’apprécient tout particulièrement pour sa mémoire des visages. Au fil des périodes de relève, elle se souvient d’eux, de leurs histoires, de leurs discussions. Des liens se tissent d’année en année.

L’histoire de Gilberte de Courgenay est popularisée grâce au chansonnier suisse Haans In der Gand. Sillonnant la Suisse avec son luth pour constituer un répertoire de chants populaires, il anime les soirées de la troupe. C’est ainsi qu’il fait la rencontre de Gilberte en février 1917. Il lui consacre une chanson en référence à sa prodigieuse mémoire. Entre les couplets en suisse allemand, le refrain est chanté en français :

« C’est la petite Gilberte, Gilbert’ de Courgenay ;

Elle connaît trois cent mille soldats et tous les officiers.

C’est la petite Gilberte, Gilbert’ de Courgenay ;

On la connaît dans toute la Suisse et toute l’armée. »

Le souvenir de Gilberte est ravivé durant la Seconde Guerre mondiale, pour renforcer la défense nationale spirituelle. En 1939, une pièce de théâtre intitulée La Petite Gilberte est créée. Deux ans plus tard, le cinéaste Franz Schnyder en fait un film au succès retentissant. Le mythe est né.

Eloignés de leur famille pendant de longues semaines, certains trouvent à Courgenay, auprès de Gilberte, l’empathie, la chaleur et le réconfort dont ils ont besoin. On dit que Gilberte dactylographie parfois leurs lettres. Les mobilisés l’apprécient tout particulièrement pour sa mémoire des visages. Au fil des périodes de relève, elle se souvient d’eux, de leurs histoires, de leurs discussions. Des liens se tissent d’année en année.

L’histoire de Gilberte de Courgenay est popularisée grâce au chansonnier suisse Haans In der Gand. Sillonnant la Suisse avec son luth pour constituer un répertoire de chants populaires, il anime les soirées de la troupe. C’est ainsi qu’il fait la rencontre de Gilberte en février 1917. Il lui consacre une chanson en référence à sa prodigieuse mémoire. Entre les couplets en suisse allemand, le refrain est chanté en français :

« C’est la petite Gilberte, Gilbert’ de Courgenay ;

Elle connaît trois cent mille soldats et tous les officiers.

C’est la petite Gilberte, Gilbert’ de Courgenay ;

On la connaît dans toute la Suisse et toute l’armée. »

Le souvenir de Gilberte est ravivé durant la Seconde Guerre mondiale, pour renforcer la défense nationale spirituelle. En 1939, une pièce de théâtre intitulée La Petite Gilberte est créée. Deux ans plus tard, le cinéaste Franz Schnyder en fait un film au succès retentissant. Le mythe est né.

Paroles de la chanson de Haans in der Gand, La Petite Gilberte

Extrait du film de Franz Schnyder Gilberte de Courgenay, 1941.

Hôtel restaurant de Courgenay La Petite Gilberte

BREGNARD Damien, «L’émergence d’un mythe. "La" Gilberte de Courgenay», in : DE WECK Hervé (sld.), Des deux côtés de la frontière : le Jura bernois, les régions françaises avoisinantes pendant le Première Guerre mondiale, Porrentruy, Société jurassienne des officiers, 2012, pp. 187-197.

- Gilberte de Courgenay, die Jahre 1914-1918, Bâle, Fondation Klärly et Moritz Schmidli, 2001.

KREIS Georg, «Gilberte de Courgenay» in Schweizer Erinnerungsorte, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2010, p. 145-155.

PRONGUE Dominique, «Gilberte de Courgenay», in: Dictionnaire historique de la Suisse.

SCHMUTZ Janine, « Idéal de femme suisse. Die Heldin des Schweizer Spielfilms "Gilberte de Courgenay" (1941) als Frauenleitbild », in Revue suisse d’histoire, 2003/2, pp. 174-196.

Extrait du film de Franz Schnyder Gilberte de Courgenay, 1941.

Hôtel restaurant de Courgenay La Petite Gilberte

BREGNARD Damien, «L’émergence d’un mythe. "La" Gilberte de Courgenay», in : DE WECK Hervé (sld.), Des deux côtés de la frontière : le Jura bernois, les régions françaises avoisinantes pendant le Première Guerre mondiale, Porrentruy, Société jurassienne des officiers, 2012, pp. 187-197.

- Gilberte de Courgenay, die Jahre 1914-1918, Bâle, Fondation Klärly et Moritz Schmidli, 2001.

KREIS Georg, «Gilberte de Courgenay» in Schweizer Erinnerungsorte, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2010, p. 145-155.

PRONGUE Dominique, «Gilberte de Courgenay», in: Dictionnaire historique de la Suisse.

SCHMUTZ Janine, « Idéal de femme suisse. Die Heldin des Schweizer Spielfilms "Gilberte de Courgenay" (1941) als Frauenleitbild », in Revue suisse d’histoire, 2003/2, pp. 174-196.

6

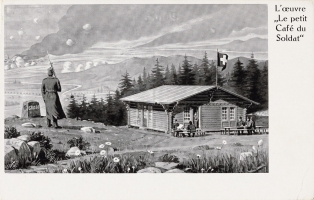

Droit et imperturbable, un soldat suisse, fusil sur l’épaule et baïonnette au canon, monte la garde à la frontière et observe, au loin, les ravages causés par la guerre. Le décalage est saisissant entre un horizon chaotique et ténébreux, d’où s’élèvent les fumées opaques des villes incendiées et, au premier plan, la quiétude toute helvétique de ce qui ressemble à un chalet… Sous son avant-toit, quelques soldats suisses s’y reposent, discutent, ou lisent le journal devant une tasse de café. Les quelques pâquerettes en bordure de chemin, la forêt de sapin, le sentier d’alpage et le drapeau suisse gonflé par le vent accentuent le contraste entre une vision de guerre et un paysage bucolique typiquement helvétique.

Une fois de plus, la sentinelle suisse protégeant la frontière est à l’honneur. Véritable effigie du milicien helvétique, icône nationale, exemple de vertu et de discipline militaire, elle représente la volonté de défense armée de la Suisse. Que dire alors de la maisonnette en bois située en contrebas, devant laquelle se prélassent quelques soldats ? Ne nous attendrions-nous pas à y trouver plutôt des installations défensives, des abris camouflés, des postes d’observation ou des tranchées ?

Une fois de plus, la sentinelle suisse protégeant la frontière est à l’honneur. Véritable effigie du milicien helvétique, icône nationale, exemple de vertu et de discipline militaire, elle représente la volonté de défense armée de la Suisse. Que dire alors de la maisonnette en bois située en contrebas, devant laquelle se prélassent quelques soldats ? Ne nous attendrions-nous pas à y trouver plutôt des installations défensives, des abris camouflés, des postes d’observation ou des tranchées ?

En l’absence d’une assurance couvrant le manque à gagner des mobilisés, les difficultés financières ne tardent pas à se faire sentir chez les soldats et leur famille. Pour pallier à cette situation précaire, des initiatives privées de soutien à l’armée telles que les « lessives » et les « foyers » du soldat sont mises sur pied.

Conçu spécialement pour recevoir les mobilisés, ce type de maisonnette en bois est l’un des nombreux « Foyers du Soldat » construits pendant la guerre. On doit leur création à une jeune journaliste et philanthrope zurichoise, Else Spiller. Très active dans le mouvement des Femmes abstinentes, elle se met en rapport avec les autorités fédérales en automne 1914 pour faire valoir la création du Verband Soldatenwohl (Association pour le Bien du Soldat). Préoccupée par la consommation d’alcool et ses méfaits dans les rangs des mobilisés, elle plaide pour la construction de buvettes ne servant que des boissons non alcoolisées à prix abordables, combinant ainsi bienfaits moraux et avantages économiques.

Les premiers locaux sont inaugurés à Bassecourt et à Glovelier, dans le Jura, le 23 novembre 1914. Une centaine d’établissements de ce type sont ensuite ouverts jusqu’à la fin de la guerre dans les diverses zones de stationnement des mobilisés suisses. Les Sociétés de la Croix-Bleue et les Union chrétiennes de jeunes gens en sont les principaux promoteurs. Dans la mémoire collective, alcool et Grande Guerre sont intimement liés. Et le pinard n'est pas l'apanage du seul poilu. En Suisse, la boisson constitue un problème important pour les cadres militaires. Dans son rapport de 1919, le général Wille estime que 40 % des peines disciplinaires ont été provoquées par une trop forte consommation d'alcool.

Davantage qu’un simple débit de boissons saines, ces établissements répondent aussi à une fonction sociale. Ils deviennent des lieux de détente, de discussion, de lecture et de correspondance, entretenant l’esprit de camaraderie et le bon moral des troupes tout en rappelant la chaleur et la convivialité du foyer familial.

Conçu spécialement pour recevoir les mobilisés, ce type de maisonnette en bois est l’un des nombreux « Foyers du Soldat » construits pendant la guerre. On doit leur création à une jeune journaliste et philanthrope zurichoise, Else Spiller. Très active dans le mouvement des Femmes abstinentes, elle se met en rapport avec les autorités fédérales en automne 1914 pour faire valoir la création du Verband Soldatenwohl (Association pour le Bien du Soldat). Préoccupée par la consommation d’alcool et ses méfaits dans les rangs des mobilisés, elle plaide pour la construction de buvettes ne servant que des boissons non alcoolisées à prix abordables, combinant ainsi bienfaits moraux et avantages économiques.

Les premiers locaux sont inaugurés à Bassecourt et à Glovelier, dans le Jura, le 23 novembre 1914. Une centaine d’établissements de ce type sont ensuite ouverts jusqu’à la fin de la guerre dans les diverses zones de stationnement des mobilisés suisses. Les Sociétés de la Croix-Bleue et les Union chrétiennes de jeunes gens en sont les principaux promoteurs. Dans la mémoire collective, alcool et Grande Guerre sont intimement liés. Et le pinard n'est pas l'apanage du seul poilu. En Suisse, la boisson constitue un problème important pour les cadres militaires. Dans son rapport de 1919, le général Wille estime que 40 % des peines disciplinaires ont été provoquées par une trop forte consommation d'alcool.

Davantage qu’un simple débit de boissons saines, ces établissements répondent aussi à une fonction sociale. Ils deviennent des lieux de détente, de discussion, de lecture et de correspondance, entretenant l’esprit de camaraderie et le bon moral des troupes tout en rappelant la chaleur et la convivialité du foyer familial.

Archives fédérales suisses, E27, 1000/751, 14095:

- Photographie: Foyer du Soldat de Pleigne

- Photographie: Foyer du Soldat de Bourrignon

Carte postale:Eine Stubenecke im Soldatenhaus General Wille.

Carte postale: Barackenlager Glaubenberg (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

Carte postale: Dessin d'un Foyer du Soldat (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

LUDI Regula, «Züblin [-Spiller] Else», in Dictionnaire historique de la Suisse.

MESMER Beatrix, Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht: die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971, Zürich, Chronos, 2007.

STÄMPFLI Regula, Mit der Schürze in die Landesverteidigung. Frauenemanzipation und Schweizer Militär 1914 – 1945, Zürich, Orell Füssli Verlag, 2002.

STÜSSI-LAUTERBURG Jürg, Helvetias Töchter, Frauen in der Schweizer Militärgeschichte von der Entstehung der Eidgenossenschaft bis zur Gründung des Frauenhilfsdienstes (1291-1939), Frauenfeld, Verlag Huber, 1989.

- Photographie: Foyer du Soldat de Pleigne

- Photographie: Foyer du Soldat de Bourrignon

Carte postale:Eine Stubenecke im Soldatenhaus General Wille.

Carte postale: Barackenlager Glaubenberg (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

Carte postale: Dessin d'un Foyer du Soldat (Collection de cartes postales militaires, Bibliothèque am Guisanplatz, Berne)

LUDI Regula, «Züblin [-Spiller] Else», in Dictionnaire historique de la Suisse.

MESMER Beatrix, Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht: die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971, Zürich, Chronos, 2007.

STÄMPFLI Regula, Mit der Schürze in die Landesverteidigung. Frauenemanzipation und Schweizer Militär 1914 – 1945, Zürich, Orell Füssli Verlag, 2002.

STÜSSI-LAUTERBURG Jürg, Helvetias Töchter, Frauen in der Schweizer Militärgeschichte von der Entstehung der Eidgenossenschaft bis zur Gründung des Frauenhilfsdienstes (1291-1939), Frauenfeld, Verlag Huber, 1989.

7

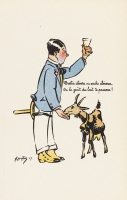

Comment mieux aborder le sujet sensible du rationnement qu’avec un regard décalé et une pointe d’humour ? C’est l’angle que choisit l’artiste Henri Loutan pour dédramatiser la situation de pénurie alimentaire que connaît la Suisse. Il réalise ainsi une collection de cartes postales humoristiques. A l’exemple de ce dessin, il reproduit le même personnage dans différentes situations saugrenues. Une petite maxime en vers commente chaque scénario sous la forme d’une recommandation amusante :

« Brebis, chèvre ou vache élèvera,

Ou le goût du lait te passera ! »

C’est précisément ce que ce brave citoyen s’efforce de faire. Equipé d’un tabouret de traite, il recueille de sa chèvre quelques gouttes de lait dans un verre à vin, comme pour mieux mettre en évidence la rareté et la valeur de son breuvage.

Sur les autres cartes de la collection, nous pouvons lire les « conseils » suivants :

« Alcool qu’il ne boira,

A le chauffer servira! »

« Pour ne laisser ton sucre à l'eau,

N'hésite pas, mouille ta peau! »

« Légume de luxe, la pomme de terre

Se sert maintenant en bonbonouere »

Dans le même esprit frondeur, Henri Loutan a aussi réalisé cette carte postale. Il y dénonce les concessions helvétiques sur sa souveraineté économique (« dévotions ») faites à l’Allemagne pour obtenir d’elle ses importations de charbon. La représentation d’un petit « Gavroche » aux mains sales suggère que le panier de charbon allemand n’a pas été acquis de noble manière…

« Brebis, chèvre ou vache élèvera,

Ou le goût du lait te passera ! »

C’est précisément ce que ce brave citoyen s’efforce de faire. Equipé d’un tabouret de traite, il recueille de sa chèvre quelques gouttes de lait dans un verre à vin, comme pour mieux mettre en évidence la rareté et la valeur de son breuvage.

Sur les autres cartes de la collection, nous pouvons lire les « conseils » suivants :

« Alcool qu’il ne boira,

A le chauffer servira! »

« Pour ne laisser ton sucre à l'eau,

N'hésite pas, mouille ta peau! »

« Légume de luxe, la pomme de terre

Se sert maintenant en bonbonouere »

Dans le même esprit frondeur, Henri Loutan a aussi réalisé cette carte postale. Il y dénonce les concessions helvétiques sur sa souveraineté économique (« dévotions ») faites à l’Allemagne pour obtenir d’elle ses importations de charbon. La représentation d’un petit « Gavroche » aux mains sales suggère que le panier de charbon allemand n’a pas été acquis de noble manière…

Contrairement à ce que la Suisse a connu lors de la Seconde Guerre mondiale avec la mise en place du Plan Wahlen, aucun programme d’autosuffisance alimentaire n’a été décrété en 1914. Victime de son impréparation, le pays a souffert de la pénurie. En effet, sans matière première ni accès à la mer, la Suisse était tributaire du bon vouloir des pays frontaliers pour l’importation de produits de première nécessité. Ne s’imaginant pas qu’une Suisse isolée puisse durablement résister à un conflit opposant ses grands voisins, le Conseil fédéral n’avait pas estimé nécessaire d’étendre à plus de deux mois les réserves alimentaires. Tôt ou tard, un rapprochement avec l’un ou l’autre des belligérants était, disait-on, considéré comme inévitable.

Or une dépendance économique unilatérale de la Suisse envers l’un de ses voisins risquait fort, en cas de conflit européen, de compromettre sa neutralité. C’est justement ce que redoutait la France en constatant, en automne 1913, que 90% du blé consommé par la Confédération transitait par l’Allemagne. Voulant éviter qu’une Suisse trop dépendante de l’Allemagne ne bascule, le moment venu, dans le camp de la Triplice, la France lui offre une alternative. Elle lui assure, en cas de guerre, le bon transport des approvisionnements en blé américain qui lui sont destinés. Débarquées dans les ports français, les céréales seraient acheminées jusqu’en Suisse dans des wagons spéciaux.

En mai 1914, le Conseil fédéral met l’Allemagne au courant de cet arrangement franco-suisse, en vue d’obtenir des réciprocités. A son tour, Berlin s’engage à respecter l’acheminement en Suisse des convois de matières premières en provenance de Rotterdam.

Mais, une fois les hostilités déclenchées, ces accords négociés de part et d’autre ne résistent pas longtemps à la guerre économique à outrance. Les deux belligérants craignent en effet que les marchandises livrées à la Suisse ne soient revendues au camp rival.

Les échanges commerciaux helvétiques sont sous mis surveillance. L’Allemagne organise un Office fiduciaire suisse pour le contrôle du trafic des marchandises en juin 1915 à Zurich. Elle s’assure ainsi que les marchandises livrées à la Suisse ne servent qu’à sa propre consommation. En parallèle, les pays de l’Entente constituent la Société suisse de surveillance économique (SSS) pour les mêmes raisons en octobre 1915. Dans une guerre dite totale, la Suisse a dû abandonner une partie de sa souveraineté économique devant les exigences stratégiques des deux camps.

Or une dépendance économique unilatérale de la Suisse envers l’un de ses voisins risquait fort, en cas de conflit européen, de compromettre sa neutralité. C’est justement ce que redoutait la France en constatant, en automne 1913, que 90% du blé consommé par la Confédération transitait par l’Allemagne. Voulant éviter qu’une Suisse trop dépendante de l’Allemagne ne bascule, le moment venu, dans le camp de la Triplice, la France lui offre une alternative. Elle lui assure, en cas de guerre, le bon transport des approvisionnements en blé américain qui lui sont destinés. Débarquées dans les ports français, les céréales seraient acheminées jusqu’en Suisse dans des wagons spéciaux.

En mai 1914, le Conseil fédéral met l’Allemagne au courant de cet arrangement franco-suisse, en vue d’obtenir des réciprocités. A son tour, Berlin s’engage à respecter l’acheminement en Suisse des convois de matières premières en provenance de Rotterdam.

Mais, une fois les hostilités déclenchées, ces accords négociés de part et d’autre ne résistent pas longtemps à la guerre économique à outrance. Les deux belligérants craignent en effet que les marchandises livrées à la Suisse ne soient revendues au camp rival.

Les échanges commerciaux helvétiques sont sous mis surveillance. L’Allemagne organise un Office fiduciaire suisse pour le contrôle du trafic des marchandises en juin 1915 à Zurich. Elle s’assure ainsi que les marchandises livrées à la Suisse ne servent qu’à sa propre consommation. En parallèle, les pays de l’Entente constituent la Société suisse de surveillance économique (SSS) pour les mêmes raisons en octobre 1915. Dans une guerre dite totale, la Suisse a dû abandonner une partie de sa souveraineté économique devant les exigences stratégiques des deux camps.

Circulaire du département suisse de l'économie publique aux gouvernements cantonaux relative à la fourniture de crème, à l'approvisionnement en pommes de terre et à l'augmentation des emblavures (Berne, le 10 juillet 1917)

COTTIER Maurice, «L'approvisionnement économique de la Suisse: un aperçu historique de 1848 à nos jours», in Info AEP (numéro spécial), Berne, Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, 2012.

LUCIRI Pierre, Le prix de la neutralité. La diplomatie secrète de la Suisse en 1914-1915 avec des documents d'archives inédits, Genève, Institut universitaire de hautes études internationales, 1976.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz ?, Kleinstaat und europäischer Imperialismus, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

OCHSENBEIN Heinz, Die verlorene Wirtschaftsfreiheit, 1914-1918: Methoden ausländischer Wirtschaftskontrollen über die Schweiz, Bern, Stämpfli, 1971.

ROSSFELD Roman, STRAUMANN Tobias (sld.), Der vergessene Wirtschaftskrieg, Schweizer Unternehmen im Ersten Weltkrieg, Zurich, Chronos, 2008.

COTTIER Maurice, «L'approvisionnement économique de la Suisse: un aperçu historique de 1848 à nos jours», in Info AEP (numéro spécial), Berne, Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, 2012.

LUCIRI Pierre, Le prix de la neutralité. La diplomatie secrète de la Suisse en 1914-1915 avec des documents d'archives inédits, Genève, Institut universitaire de hautes études internationales, 1976.

MITTLER Max, Der Weg zum Ersten Weltkrieg: wie neutral war die Schweiz ?, Kleinstaat und europäischer Imperialismus, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2003.

OCHSENBEIN Heinz, Die verlorene Wirtschaftsfreiheit, 1914-1918: Methoden ausländischer Wirtschaftskontrollen über die Schweiz, Bern, Stämpfli, 1971.

ROSSFELD Roman, STRAUMANN Tobias (sld.), Der vergessene Wirtschaftskrieg, Schweizer Unternehmen im Ersten Weltkrieg, Zurich, Chronos, 2008.

8

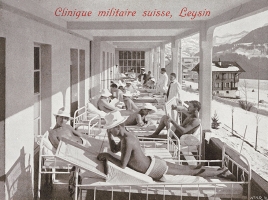

Ce cliché, pris sur un balcon de la clinique militaire « L’Abeille » à Leysin, montre des patients allongés sur des lits à l’extérieur de leur chambre. Ce sont des soldats suisses en traitement médical. Ils suivent une cure de soleil, appelée aussi héliothérapie. Sous l’œil attentif de deux médecins et d’une infirmière (en arrière-plan), ils s’adonnent à des activités manuelles et artistiques. Ces occupations visant à renforcer leur moral font partie intégrante du traitement médical.

« La santé par le travail au soleil », telle est la devise inscrite au fronton de la clinique militaire de Leysin. Bien que la Suisse ait échappé aux affres de la guerre, les militaires ne sont pas épargnés par les problèmes de santé. Marches forcées, fatigue, froid et intempéries ont occasionné chez les mobilisés des maladies infectieuses comme la tuberculose. En été 1915, l’Assurance militaire fédérale préconise l’hospitalisation à Leysin d’une soixantaine de soldats atteints de tuberculose dites chirurgicales et pulmonaires. L’héliothérapie consiste à faire bénéficier les malades de l’action tonifiante du soleil sur l’organisme. Néanmoins, la longue durée du traitement pèse lourdement sur le moral des malades. L’inactivité est d’autant plus démoralisante que les allocations accordées aux familles ne suffisent pas à combler le manque à gagner. Afin de pallier à ce double souci, l’établissement se donne les moyens de procurer aux tuberculeux une activité simple et rémunératrice. Les pensionnaires réalisent – comme le montre cette carte postale – des encadrements, des reliures, des peintures, des ouvrages de vannerie, etc. Des ateliers leur permettent aussi de réaliser des objets plus conséquents comme des jouets, des sculptures ou des tapis. Au final les articles réalisés sont vendus à partir de mars 1916 dans le cadre d’expositions itinérantes dans les villes de Genève, Neuchâtel, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Langenthal, Bienne et Bâle.

« La santé par le travail au soleil », telle est la devise inscrite au fronton de la clinique militaire de Leysin. Bien que la Suisse ait échappé aux affres de la guerre, les militaires ne sont pas épargnés par les problèmes de santé. Marches forcées, fatigue, froid et intempéries ont occasionné chez les mobilisés des maladies infectieuses comme la tuberculose. En été 1915, l’Assurance militaire fédérale préconise l’hospitalisation à Leysin d’une soixantaine de soldats atteints de tuberculose dites chirurgicales et pulmonaires. L’héliothérapie consiste à faire bénéficier les malades de l’action tonifiante du soleil sur l’organisme. Néanmoins, la longue durée du traitement pèse lourdement sur le moral des malades. L’inactivité est d’autant plus démoralisante que les allocations accordées aux familles ne suffisent pas à combler le manque à gagner. Afin de pallier à ce double souci, l’établissement se donne les moyens de procurer aux tuberculeux une activité simple et rémunératrice. Les pensionnaires réalisent – comme le montre cette carte postale – des encadrements, des reliures, des peintures, des ouvrages de vannerie, etc. Des ateliers leur permettent aussi de réaliser des objets plus conséquents comme des jouets, des sculptures ou des tapis. Au final les articles réalisés sont vendus à partir de mars 1916 dans le cadre d’expositions itinérantes dans les villes de Genève, Neuchâtel, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Langenthal, Bienne et Bâle.

A partir de 1916, la Suisse accueille plus de 60'000 prisonniers de guerre malades et blessés dans ses stations et sanatorium alpins. Le pays doit faire face à un défi sanitaire considérable. L’expérience médicale acquise auprès de la troupe suisse depuis le début de la guerre est alors profitable. Le mode d’hospitalisation des soldats étrangers se base manifestement sur les mêmes préceptes moraux, en combinant cures de soleil et occupations intellectuelles ou artistiques. Deux établissements hospitaliers réservés au soin des internés ouvrent leurs portes en Suisse, l’un à Lucerne, l’autre à Fribourg. Ces établissements intègrent diverses formes de thérapies ainsi que des ateliers orthopédiques.

Inversement, le monde médical suisse tire avantage de l’hospitalisation des prisonniers de guerre étrangers. Dans un article paru en 1915, le médecin chef de l’armée, Carl Hauser, parle des enseignements de la guerre pour le service sanitaire de l’armée suisse. Il encourage les médecins suisses à se perfectionner dans ce domaine. En effet, dès les premiers jours de guerre, de nombreux chirurgiens suisses se rendent dans les hôpitaux de campagnes en France et en Allemagne pour offrir leurs services. Ils y découvrent les traumatismes d’un nouveau genre causés par une guerre redoutablement moderne et consignent leurs observations dans les revues scientifiques.

Dès le printemps 1916, des commissions mixtes composées de médecins suisses sillonnent les camps de prisonniers pour choisir, sur des critères médicaux, les blessés susceptibles d’être hospitalisés en Suisse. L’expérience acquise par les médecins suisses lors de leur passage dans les camps apportent aussi de riches enseignements pour le développement médical et ouvre de nouveaux champs de recherche : combien d’orteils suffisent pour marcher ? A partir de quel stade est-il préférable d’amputer un membre ? Etc. Frédéric Ferrière, membre très influent du CICR, est aussi un grand spécialiste de la médecine militaire. Il s’intéresse de près à l’évolution des techniques médicales et lance l’idée d’organiser des expositions internationales sur les prothèses et la rééducation des mutilés de guerre en 1917, puis en 1919.

Inversement, le monde médical suisse tire avantage de l’hospitalisation des prisonniers de guerre étrangers. Dans un article paru en 1915, le médecin chef de l’armée, Carl Hauser, parle des enseignements de la guerre pour le service sanitaire de l’armée suisse. Il encourage les médecins suisses à se perfectionner dans ce domaine. En effet, dès les premiers jours de guerre, de nombreux chirurgiens suisses se rendent dans les hôpitaux de campagnes en France et en Allemagne pour offrir leurs services. Ils y découvrent les traumatismes d’un nouveau genre causés par une guerre redoutablement moderne et consignent leurs observations dans les revues scientifiques.

Dès le printemps 1916, des commissions mixtes composées de médecins suisses sillonnent les camps de prisonniers pour choisir, sur des critères médicaux, les blessés susceptibles d’être hospitalisés en Suisse. L’expérience acquise par les médecins suisses lors de leur passage dans les camps apportent aussi de riches enseignements pour le développement médical et ouvre de nouveaux champs de recherche : combien d’orteils suffisent pour marcher ? A partir de quel stade est-il préférable d’amputer un membre ? Etc. Frédéric Ferrière, membre très influent du CICR, est aussi un grand spécialiste de la médecine militaire. Il s’intéresse de près à l’évolution des techniques médicales et lance l’idée d’organiser des expositions internationales sur les prothèses et la rééducation des mutilés de guerre en 1917, puis en 1919.

Carte postale: La cure d'air de nos soldats malades soignés à Malvilliers (Val-de-Ruz).

DRAENERT Olivier, Kriegschirurgie und Kriegsorthopädie in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkrieges, thèse de doctorat, Heidelberg, 2011.

FAVRE Edouard, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Berne, 1916-1919.

HAUSER, «Lehren d. Weltkrieges für unser Armeesanitätswesen», in : Correspondanz-Blatt für Schweizer Arzte mit Militärärztlicher Beilage, 46/1915, pp. 1441-1449.

MAIER Hans W., «Die Bedeutung geistiger Störungen für die Armee», in Allgemeinen Schweizerischen Militär-Zeitung, 1924, pp. 1-15.

ROLLIER A., La cure de soleil et de travail à la Clinique militaire suisse de Leysin, s.l., 1916.

DRAENERT Olivier, Kriegschirurgie und Kriegsorthopädie in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkrieges, thèse de doctorat, Heidelberg, 2011.

FAVRE Edouard, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Berne, 1916-1919.

HAUSER, «Lehren d. Weltkrieges für unser Armeesanitätswesen», in : Correspondanz-Blatt für Schweizer Arzte mit Militärärztlicher Beilage, 46/1915, pp. 1441-1449.

MAIER Hans W., «Die Bedeutung geistiger Störungen für die Armee», in Allgemeinen Schweizerischen Militär-Zeitung, 1924, pp. 1-15.

ROLLIER A., La cure de soleil et de travail à la Clinique militaire suisse de Leysin, s.l., 1916.

9

Cette carte postale photographique a été prise devant l’hôtel Beau-séjour (dont on devine l’écriteau), situé au sommet du Mont-Soleil, sur les hauteurs de Saint-Imier (Jura bernois). Ces vingt-huit personnes sont des prisonniers de guerre français, transférés d’Allemagne en Suisse pour des raisons médicales, que l’on appelle « les internés ». Faisant valoir des principes humanitaires, la Suisse se propose, dès 1916, de les accueillir, de les soigner et de garder sous sa surveillance jusqu’à la fin des hostilités. Comme l’Hôtel Beau-séjour, les établissements hôteliers et les sanatoriums romands reçoivent exclusivement des internés des pays de l’Entente. Les ressortissants allemands et autrichiens sont, quant à eux, transférés dans les stations de Suisse centrale et orientale.

L’excellente qualité de l’image permet d’apprécier la physionomie de ces prisonniers de guerre convalescents, et de s’étonner de leur diversité : jeunes gens et vieillards se côtoient dans des vêtements très disparates. Certains sont habillés de manière distinguée, d’autres, coiffés d’un béret, se contentent d’une tenue plus ordinaire, tandis que quelques internés portent un uniforme militaire et un képi. Ce groupe très hétérogène est donc composé d’internés civils et militaires, comme le confirme les sources.

En effet, d’après les chroniques du journal local Le Jura bernois, les premiers internés français, douze soldats et vingt-cinq civils, sont arrivés à Saint-Imier le 17 mai 1916. Ils ont été reçus en fanfare par le comité d’hospitalisation, présidé par le Conseiller national Baptiste Savoye. Une foule immense s’était réunie à la gare pour les accueillir et leur offrir des cadeaux et des bouquets de fleurs. Reçus en héros par une population locale acquise à la cause de la France, ils furent l’objet des soins les plus attentionnés durant leur séjour : collectes de vêtements, quêtes à domiciles, concerts et banquets en leur honneur.

L’excellente qualité de l’image permet d’apprécier la physionomie de ces prisonniers de guerre convalescents, et de s’étonner de leur diversité : jeunes gens et vieillards se côtoient dans des vêtements très disparates. Certains sont habillés de manière distinguée, d’autres, coiffés d’un béret, se contentent d’une tenue plus ordinaire, tandis que quelques internés portent un uniforme militaire et un képi. Ce groupe très hétérogène est donc composé d’internés civils et militaires, comme le confirme les sources.

En effet, d’après les chroniques du journal local Le Jura bernois, les premiers internés français, douze soldats et vingt-cinq civils, sont arrivés à Saint-Imier le 17 mai 1916. Ils ont été reçus en fanfare par le comité d’hospitalisation, présidé par le Conseiller national Baptiste Savoye. Une foule immense s’était réunie à la gare pour les accueillir et leur offrir des cadeaux et des bouquets de fleurs. Reçus en héros par une population locale acquise à la cause de la France, ils furent l’objet des soins les plus attentionnés durant leur séjour : collectes de vêtements, quêtes à domiciles, concerts et banquets en leur honneur.

Avec un effectif mensuel maximal de 30'000 personnes hébergées en Suisse, les internés ne représentent qu’une infime partie de la population (environ 0,7%). Cette minorité est néanmoins extrêmement visible. Répartis près de 200 lieux d’internement dispersés à travers tout le territoire helvétique, ils donnent l’impression d’être beaucoup plus nombreux qu’ils ne le sont réellement. La presse accentue ce sentiment en leur consacrant de nombreux articles. Il faut dire que l’accueil et l’hospitalisation de prisonniers de guerre malades et blessés en pays neutre est une mesure totalement inédite, et fait couler beaucoup d’encre.

A leur arrivée en 1916, les internés jouissent d’une image positive dans la presse et dans les discours officiels. La Suisse se félicite de son rôle de bon samaritain au milieu de l’Europe en guerre. Grâce à cette mesure humanitaire, elle trouve une justification morale à sa neutralité et une raison supplémentaire de ne pas être entraînée dans la guerre. D’autre part, l’internement est aussi une aubaine pour l’industrie hôtelière suisse, sévèrement touchée par la crise. Les coûts d’hébergement des internés reviennent aux Etats belligérants (qui paient entre 4 et 8 francs par interné et par jour. L’affaire devient si rentable que le puissant lobby de l’hôtellerie fait pression auprès des autorités politiques pour augmenter le nombre d’internés.

Bien qu’ils résident dans les plus belles régions du pays, les internés n’en demeurent pas moins soumis à une stricte discipline militaire. Les stations alpines isolées sont privilégiées afin d’éviter les activités d’espionnage et les problèmes de cohabitation avec la population suisse. Les internés militaires sont répartis en deux classes d’après le logement et la nourriture : les officiers d’un côté, les sous-officiers, appointés et soldats de l’autre. Les internés civils ont aussi un traitement différencié : d’un côté, ceux qui peuvent subvenir à leurs besoins et vivre de manière indépendante, de l’autre, ceux qui n’en ont pas les moyens et sont traités comme des soldats.

A leur arrivée en 1916, les internés jouissent d’une image positive dans la presse et dans les discours officiels. La Suisse se félicite de son rôle de bon samaritain au milieu de l’Europe en guerre. Grâce à cette mesure humanitaire, elle trouve une justification morale à sa neutralité et une raison supplémentaire de ne pas être entraînée dans la guerre. D’autre part, l’internement est aussi une aubaine pour l’industrie hôtelière suisse, sévèrement touchée par la crise. Les coûts d’hébergement des internés reviennent aux Etats belligérants (qui paient entre 4 et 8 francs par interné et par jour. L’affaire devient si rentable que le puissant lobby de l’hôtellerie fait pression auprès des autorités politiques pour augmenter le nombre d’internés.

Bien qu’ils résident dans les plus belles régions du pays, les internés n’en demeurent pas moins soumis à une stricte discipline militaire. Les stations alpines isolées sont privilégiées afin d’éviter les activités d’espionnage et les problèmes de cohabitation avec la population suisse. Les internés militaires sont répartis en deux classes d’après le logement et la nourriture : les officiers d’un côté, les sous-officiers, appointés et soldats de l’autre. Les internés civils ont aussi un traitement différencié : d’un côté, ceux qui peuvent subvenir à leurs besoins et vivre de manière indépendante, de l’autre, ceux qui n’en ont pas les moyens et sont traités comme des soldats.

Archives fédérales suisses, E 27, 1000/721, vol. 13960 et 13966: négociations avec l'hôtellerie au sujet de l'internement des prisonniers de guerre.

Articles tirés du quotidien Le Jura bernois, (Mémoires d'Ici, Saint-Imier):

- «Prisonniers de guerre internés», 17 mai 1916.

- «Salut aux soldats français» / «Nos hôtes», 17 mai 1916.

- «Au Mont-Soleil», 22 mai 1916.

Carte postale: Chalet avec des internés fançais

Carte postale: Groupe de prisonniers de guerre français à Chernex sur Montreux

FAVRE Edouard, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Berne, 1916-1919.

GYSIN Roland, Sanitätsfestung Schweiz. Über das Erheben der Stimme der Menschlichkeit. Internierte fremde Militärpersonen in der Schweiz 1916-1919, Zurich, mémoire de licence, 1993.

Articles tirés du quotidien Le Jura bernois, (Mémoires d'Ici, Saint-Imier):

- «Prisonniers de guerre internés», 17 mai 1916.

- «Salut aux soldats français» / «Nos hôtes», 17 mai 1916.

- «Au Mont-Soleil», 22 mai 1916.

Carte postale: Chalet avec des internés fançais

Carte postale: Groupe de prisonniers de guerre français à Chernex sur Montreux

FAVRE Edouard, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Berne, 1916-1919.

GYSIN Roland, Sanitätsfestung Schweiz. Über das Erheben der Stimme der Menschlichkeit. Internierte fremde Militärpersonen in der Schweiz 1916-1919, Zurich, mémoire de licence, 1993.

10

Mais un poste d’observation en particulier, celui du Largin, est devenu un véritable « lieu de mémoire ». Il se situe aux confins du Jura, à l’extrémité nord-est de la commune de Bonfol, à la jonction des frontières française, suisse et allemande. Jouxtant le point de départ – appelé Kilomètre Zéro – de la ligne de front franco-allemand qui s’étend sur plus de 750 km jusqu’à la mer du Nord, le poste du Largin domine la vallée de la Largue où s’affrontent les deux armées ennemies. Il offre à ses occupants une vue et une proximité déroutante sur les combats qui font rage en contre-bas, comme s’en souvient le sergent-major A. Mex (Cf. Les mobs 1914-1918, racontées par nos soldats, Genève, 1934, p. 149) :

« A droite de notre blockhaus, où flotte un grand drapeau fédéral, s’allonge la lisière rectiligne de la forêt ; les Allemands l’occupent. […] A gauche, une autre lisière, sinueuse celle-là, que le silence étreint : les tranchées françaises. […] D’une tranchée à l’autre, la fusillade est fréquente. Le canon tonne aussi et l’on voit alors éclater les obus, petits nuages ouatés qui, lentement, leur œuvre de mort accomplie, se fondent dans un ciel serein. La pointe du Largin s’enfonce, comme un coin de paix entre les lignes des belligérants, avec sa symbolique croix-blanche qui semble grandir encore à nos yeux. […] Nous aurons, au Largin, un contact journalier avec les Français et les Allemands. Egalement aimables avec les uns et les autres, parce que nous, neutres, nous fraternisons. Poignées de mains, échanges de signatures ou de cigarettes, seront des manifestations de bon voisinage ».